連続弾弦 プラガール

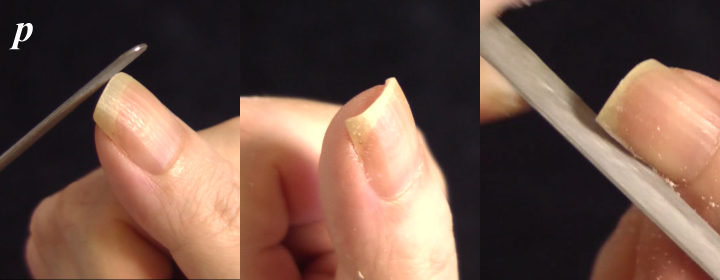

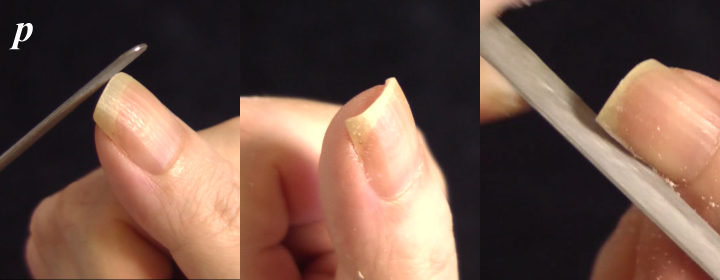

「P指」の場合、弦と指が最初に触れる接弦ポイントは指の側面にありますが、

爪の生え際が確認できる方向から見た時、指の輪郭に沿う形に爪を整えていたとしても、(写真:左)

爪の断面が確認できる方向から見ると、爪の両端部分が湾曲している場合があり、(写真:中央)

この湾曲した部分から、弦が爪の裏側(=爪と皮膚の間)に入り込んでしまうと、

離弦することが非常に困難になってしまうことがあります。(写真:右)

この様な場合、離弦の邪魔になる部分を、全て削り落としてしまうと、

・皮膚部分のみで接弦&離弦するので、クリアな音が出ない。

・反復練習をしていると、弦に触れる部分に水ぶくれが出来てしまう。

・爪で弦をとらえられないので、自分の意図するタイミングで音が出せない。

・軽い音や重い音など、弦の振動方向をコントロールできない~など、

離弦は可能になったとしても、また新たな問題に悩まされることになりかねません。

勿論、指の形や爪の湾曲度合いには個人差があり、この種の湾曲部分を持たず、

ほとんど平らな形をした爪を持つ人もいますが、いずれにせよ、

爪を使って離弦できる形を探し出すのに効果的な練習として、

「P指」のみで和音を弾く連続弾弦=『プラガール奏法』を試してみると良いでしょう。

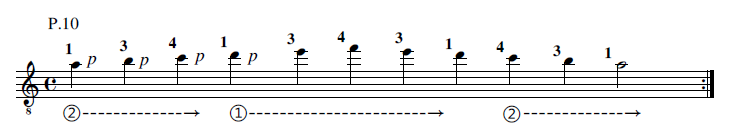

◆プラガール

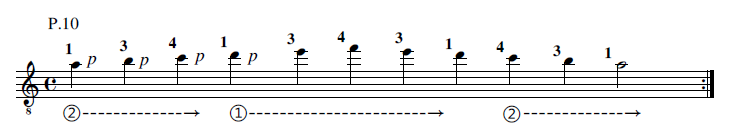

スペイン語の「親指=plugar」が語源のプラガール奏法は、

⑥弦~①弦にむけてP指のみで弾くアルペジオの一種で、

和音の左側に『縦向きの波線記号』を付けて表記します。

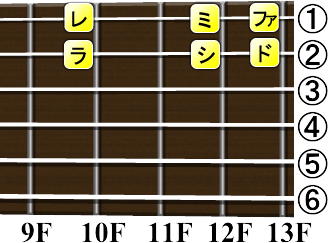

練習開始当初は、全弦、開放弦で練習しても構いませんが、

比較的、押弦の簡単な2種類の和音を例題にしてみました。

このプラガールの場合、P指でメロディや低音を弾く時とは違って、

・表面板方向に弦を押し込もうとせずに、

・爪で⑥弦をとらえながらパワーを加え、

・爪の先端から⑥弦が離れた瞬間に、⑤弦にパワーが加えられるように、

・一度、皮膚に触れてからパワーを加える地点まで滑らせる行程なしに、

・離弦直後に到達する次の弦の接弦地点が、パワーを加える地点になるようにして、

・接弦と離弦を繰り返していきます。

湾曲している爪の整え方 / P指編

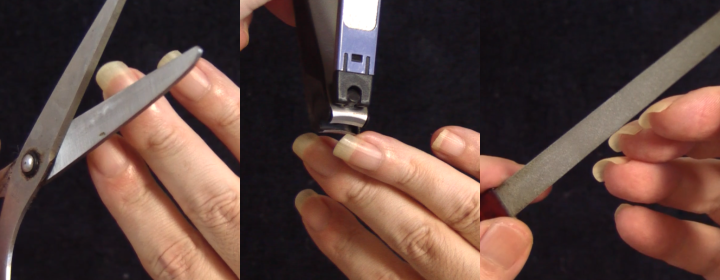

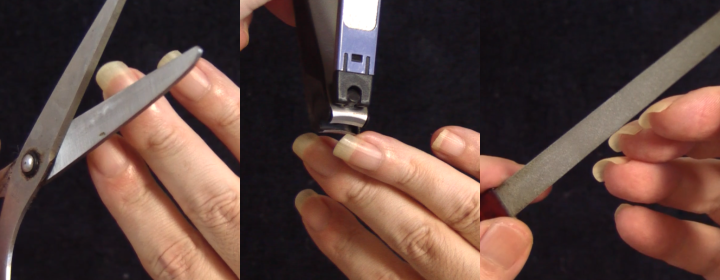

伸びた爪を整える際は、ハサミや爪切りを使うと爪が割れてしまう恐れがありますから、

必ず鉄製の平ヤスリを使うようにしましょう。(写真:右)

直接、弦と接触しない部分は指の輪郭に沿って削り、(写真:左)

弦と接触する側面部分も「平ヤスリ」を使って整えていきます。(写真:右)

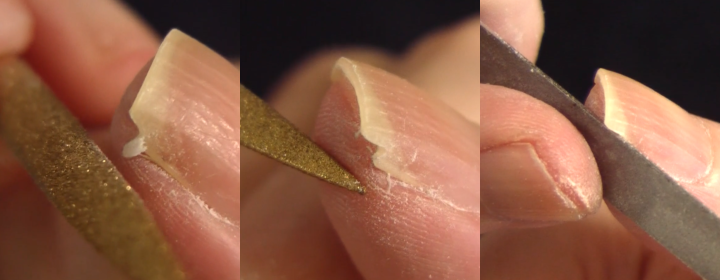

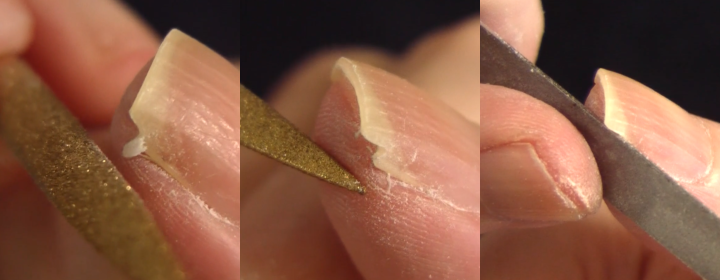

ある程度、形を整えたところで、金属製の「半丸ヤスリ」を使いながら、

これから削り落としていく湾曲部に切れ込みを入れます。↓

爪の生え際にむけて切れ込みを入れた後は、「平ヤスリ」と「半丸ヤスリ」を交互に使いながら、

必要の無い部分を削り落としていきます。↓

P指の側面に触れた弦が、ほぼ自動的に爪の先端部へ誘導していけるような形にしていきます。

仕上げとして、直接、弦に触れる部分を紙ヤスリで磨いた後は、実際にギターで音を出しながら、

弦と接触する際の爪の角度と、生え際から離弦部までの距離(=爪の長さ)を調整します。↓

◆関節の固定化

右手の親指には「A」「B」「C」の部分に関節があり、

弾弦の際は、この各関節を固定化させる必要があります。

ただ、ここで言う『固定』の意味は、特撮ヒーロー映画に登場する格闘技の達人が、

指先のみでコンクリートの壁を打ち砕く!といった過度な力みを必要とするものではなく、

弦に加えた負荷に対して反発してくる弦の張力に耐えられる程度の固定ということになります。

特にプラガールの場合は、表面板方向に弦を押し込むことより、

⑥弦から①弦方向にむけて、P指を移動させる動作がメインになるため、

P指でメロディを弾いていた時よりも、関節の固定の度合いを緩めてみると、

よりスムーズな移動が可能になるでしょう。

◆プラガールに表情をつける

プラガールの弾き方に慣れたところで移動速度や音量をコントロールしてみます。

関節「ABC」の固定度合いを強めながら音量をアップさせていき、

逆に関節「ABC」を緩めながら音量をダウンさせてみましょう。

また、右腕の移動速度の増減によってテンポを変化させます。

・移動速度を一定に保ちつつ、

⑥弦から①弦にかけてクレシェンド(=だんだん大きく)する。

⑥弦から①弦にかけてデクレシェンド(=だんだん小さく)する。

・音量を一定に保ちつつ、

⑥弦から①弦にかけてaccel.アッチェレランド(=テンポをだんだん速く)する。

⑥弦から①弦にかけてrit.リタルダンド(=テンポをだんだん遅く)する。

・上記2種の複合練習

アッチェレランド+クレシェンド。(速度を上げつつ、音量を大きくしていく)

リタルダンド+デクレシェンド。(速度を落としつつ、音量を小さくしていく)

P指によるハイポジションの音階

前項で練習した、ハイポジションの音階をP指で弾けるようにします。

高音弦の場合、⑥弦を弾く時と同じような力加減で関節を固定させると、

必要以上のパワーが弦に加わり、結果、音が歪んでしまうことがあるので、

P指の各関節の緩め具合を意識しながら丹念に音を出してみましょう。

また、①弦のハイポジションの場合、離弦後に寄りかかる弦が存在しないので、

絶えず空中にむけて離弦することになりますが、この時『①弦の下にゼロ弦がある~』と想定しながら、

そのゼロ弦を目標にプラガールするように弾いてみると良いでしょう。スピードの速さは必要ありません。

最終的には、Pima、どの指を使っても同程度の音質で弾けるようにします。